みなさんこんにちは。健康管理士の鳥飼です。

今日は『トータルケアラボラトリー』のお客様にも確認している心臓の能力について解説していこうと思います。

心臓のことをもっと詳しく知って、自分の健康に役立てていただければ嬉しいです。

『トータルケアラボラトリー』では、ブログ記事を配信しています。

また、Youtubeもやっていますので是非ご覧ください。

1.心臓のことを知ろう

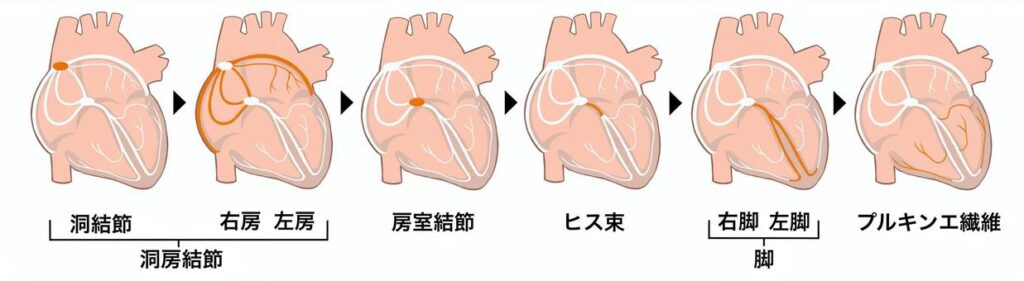

心臓の筋肉を動かすためには、電気で信号を心臓全体に送る仕組みが常に働いています。

この仕組みには、電気を発生させるペースメーカーの役割をする場所が必要です。

それは心臓の中にある小さな組織で、洞結節という名前がついています。

九州大学の教授になった方が発見したことから、その方のお名前を使って田原結節と呼ばれることもあります。

福岡市中央区天神にある警固公園裏に、田原先生の住まわれていた住居跡がありますのでもしよかったら皆さん見に行ってみてください。

この洞結節では、1分間の心臓のドキドキの数だけ電気信号を発生させます。

洞結節は興奮することで電気信号を発生させるのですが、安静時であれば1分間に50回から100回ともいわれます。

運動中は最大で1分間に220回-年齢もの回数を興奮します。

洞結節の発生させた電気信号は、電気コードのような役割をする刺激伝送系と呼ぼれる配線を伝わって心臓の中にある心房の筋肉を収縮させます。

その後、電気信号は心臓中心部にある房室結節と呼ばれる場所に電気を伝えます。

ヒス束、プル筋工繊維と呼ばれる組織を通過して心臓内にある心室に届きます。

そして心室の筋肉が収縮します。

この電気コードの順番に電気信号が走ることで、心房のあとにスムーズに心室が収縮します。

この順番どうりに心臓が収縮することで、血液を全身に運ぶポンプとしての働きができます。

ここから心臓の役割について解説していきたいと思います。

心臓の形をイメージすることはできる方も多いと思います。

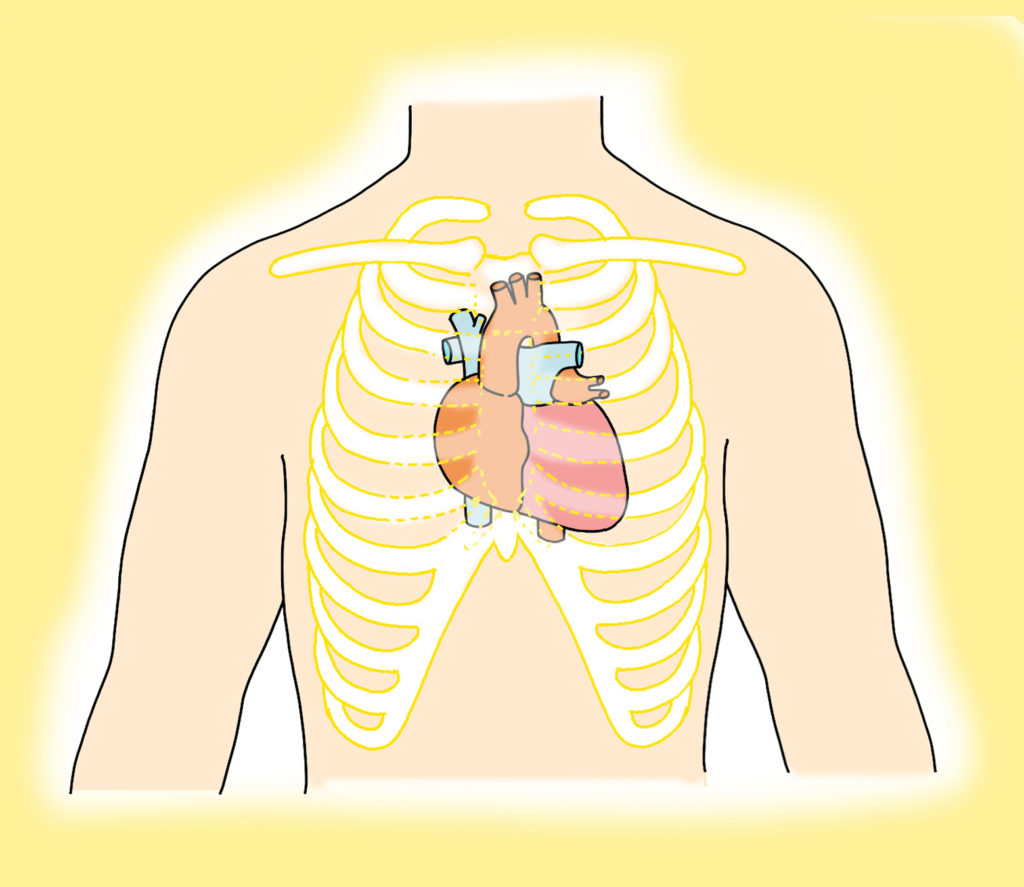

心臓のある場所は分かりますか。まずは場所を確認しましょう。

心臓は身体の胸部のほぼ真ん中にある、こぶしサイズの筋肉から成る臓器です。

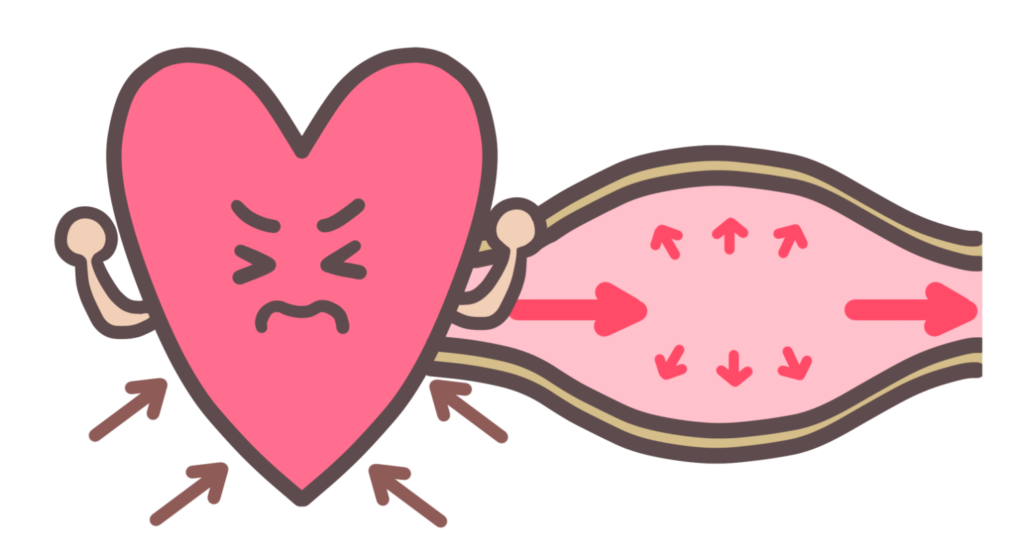

心臓の筋肉が収縮することによって、心臓の中の面積である心内腔の容量が大きくなったり、心筋が収縮することによって心内腔が小さくなることによって血液を送り出します。

これによって心臓は、生体ポンプと呼ばれることがあります。

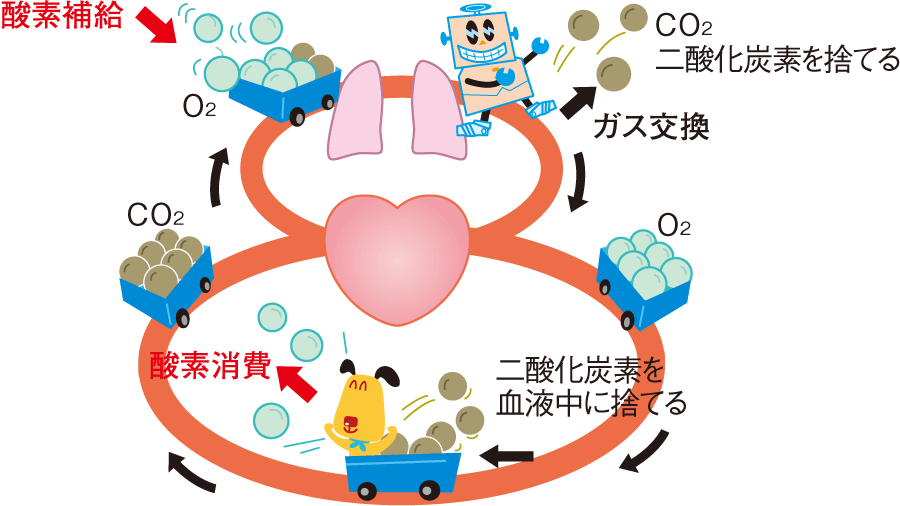

生体ポンプには、2種類のポンプがあります。

肺循環で肺に血液を送るポンプと、体循環で肺以外の全身に血液を送るポンプがあります。

肺に血液を送るポンプを右心室といいます。

肺以外の全身に血液を送るポンプを左心室と言います。

この2つのポンプ室には、血液の逆流を防ぐための弁がついています。

左心室の入口についている弁を僧帽弁、出口についている弁を大動脈弁と呼びます。

右心室の入口についている弁を三尖弁(さんせんべん)、出口についている弁を肺動脈弁と呼ばれています。

弁は心臓の収縮に合わせて動きます。そのため、血液は同じ方向にしか進まないようになっています。

心臓に血液が入ってくるタイミングで大動脈弁が閉じ、反対に僧帽弁が開きます。

そして、左心室に十分な血液が充満したら逆のことが起きます。

左心室は収縮して血液を大動脈に流そうとするので、僧帽弁が閉じ大動脈弁が開きます。

血液の充填を拡張期と呼び、収縮を収縮期と呼びます。

拡張と収縮を繰り返すことで血液が正常に送られていきます。

左心室からは、動脈血が動脈を進んで全身に血液を送り出します。

動脈血は、酸素や栄養素を豊富に含んでいます。

脳、消化器官、腎臓、筋肉、心臓への冠動脈に血液が到着すると、酸素と栄養素を渡します。

代わりに、二酸化炭素を受け取ります。

この酸素と二酸化炭素の受け渡しは全身で行われます。

そして、二酸化炭素を受け取った血液は静脈血と呼び名が変わり、静脈を通じて心臓の右心室に戻っていきます。

右心室に到着した二酸化炭素を多く含む静脈血は、右心室のポンプの力で肺に送られます。

紛らわしいのですが、肺に送られる血液の名前は二酸化炭素を多く含んでいるので静脈血です。

しかし、肺に向かう血管の名前は肺動脈です。

肺循環では、血管の名前と血液の名前が違うので名前が混乱を招きます。気を付けてください。

肺では二酸化炭素を渡し、酸素を再び受け取ります。

酸素を受け取った血液は、動脈血となって、肺静脈を流れ左心室に戻っていきます。

心臓は、1日に約10万回収縮します。

心拍数は、運動や感情、気温などの環境に左右されます。

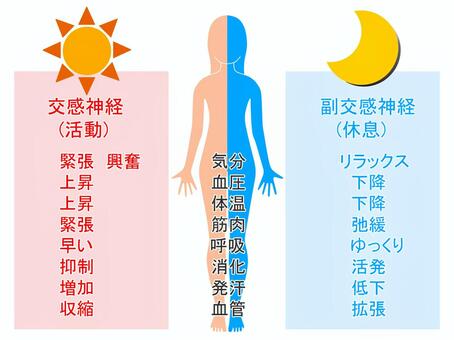

交感神経と副交感神経と呼ばれる自律神経が

人間には備わっています。

運動したり、興奮状態になると交感神経が活発となり心臓の収縮数は増えます。

逆に、運動していない安静時やリラックスしているときは、副交感神経が活発となり心拍数は少なくなります。

心臓の脈拍数は、1分間に50~100回ですが、

運動をすることにより、220-年齢の回数までは脈拍が早くなります。

この最大の脈拍を最大脈と言います。

心臓の収縮1回で送り出される心拍出量は、60ml前後です。

1分間に4.8L。1時間に288L。

1日だと6912Lとなり、約7tもの血液を循環させている計算になります。

安静時での計算ですので、運動をしたりするとこの血液量は更に増えます。

2.酸素飽和度SpO2

血液の中には「赤血球」と呼ばれる組織があります。

赤血球は、1秒間に最大200万個、

1日に2000億個が常に製造され、

肺からもらった酸素を全身に運ぶ役割があります。

赤血球は大部分がヘモグロビンから構成されており、ヘモグロビンの中のヘム鉄が酸素と繋がり手を繋いで全身へ運ばれます。

赤血球の酸素運搬能力は、血液中のヘモグロビン濃度で決まります。

ヘモグロビンが酸素を運ぶと、全身の組織に渡します。

組織にはミトコンドリアと呼ばれる、

「エネルギー源を燃焼させエネルギーを生み出す焼却炉」が存在します。

ミトコンドリアでは、酸素も1つのエネルギー源として燃焼されエネルギーに変わります。

体内にある20兆個の赤血球は、体循環によって全身くまなく酸素を運んでいます。

赤血球が減りすぎると、十分な酸素が運べなくなります。

赤血球が多すぎると、血液は粘り気が増えてしまい、くっついて血栓という血管を詰まらせる原因にもなってしまいます。

赤血球は、赤芽球と呼ばれる原材料が骨髄の中で増殖したり、分化したりして作られます。

そして、寿命の120日間酸素を運搬し続けます。

120日たつと脾臓にある「マクロファージ」という後処理屋さんによって処理されます。

赤血球のヘモグロビンは酸素を運ぶ仕事をする配達屋さんです。赤色のタンパク質で、Hbと略されます。

ヘモグロビンは女性で11g/dl以上、男性は13g/dl以上必要です。

それ以下になると「貧血」と判断されます。

ヘモグロビンが酸素をうまく運べているか。ということを調べる必要があります。

これは動脈血の中にあるヘモグロビンが、酸素と何%結合しているかを調べます。

酸素飽和度と言って、96~99%が正常な数値です。

サーキュレーターと呼んだり、SPO2と呼ばれることが多い指標です。

SPO2が93未満になると、酸素投与が必要だと判断されます。

一般的には95以下になると息苦しく、疲労感を感じるはずです。

SPO2が96以上になるように、こまめにチェックをしていることが大切です。

3.安静時脈拍と最大酸素摂取量Vo2 max

オキシメーターには、脈拍も表示されています。

この脈拍を使って、「安静時脈拍」と「最大酸素摂取量」を計測することができます。

それぞれ解説していきます。

脈拍と心拍数の話を、まずさせていただきます。

心拍数は、心臓が1分間に拍動する回数です。

対して、

脈拍は、血管が1分間に拍動する回数を指します。

健康な人は、心拍数と脈拍は一致します。

しかし、心拍はあるのに抹消では拍動していないケースがあります。

それは、不整脈です。

不整脈の場合、心臓は拍動していても末梢の血管に拍動が伝わらないため、心拍数と脈拍が一致しません。

手首などで脈拍を取った場合、1回飛んだりします。

このように、脈拍から健康状態が検査できますので、日頃から心臓の拍動と末梢の血管の脈拍を自分でチェックすることは大切かもしれません。

次に、「安静時脈拍」を測ってみましょう。

安静時心拍数は5分程度、姿勢は横になった状態で計測するとよいでしょう。

安静時心拍数は、1分間に50回から70回で正常です。

それよりも多くなってしまう場合は、その他の外的要因によって影響を受けていることが考えられます。

正常な人の場合でも、呼吸や環境の変化、気分によって影響を受けます。

次に、軽度の注意が必要な場合を解説します。

発熱、外傷の伴う怪我、感染の伴う病気の場合は、炎症反応があり心拍数も増えてしまいます。

他にも、精神的な影響でも心拍数は早くなることが考えられます。

緊張や不安のある場面では心臓は早く鼓動します。

痛みを感じたり、ストレスを感じる場合にも、

体は緊張状態に陥り心臓は早く脈を打ちます。

これは、状態を早く改善しようとする働きによるものです。

ここまでは、誰でも経験し得ることだと思います。

ここからは、治療が必要な場合を紹介します。

貧血状態では、血液が薄まった状態であるため、心臓が回数を多くすることで正常な体調を保とうと心拍を早めます。

呼吸器の病気は、正常に酸素が全身に送れなくなります。この場合も、全身に必要な酸素を送り届けようと心臓が早く拍動を打つようになります。

甲状腺と言われる喉元にある期間が亢進症を起こすとバセドー病などの疾患となります。

この場合、アドレナリン等の甲状腺ホルモンが異常に分泌されるため、交感神経が活発となり心臓の拍動が頻発します。また、不整脈も出やすくなります。

心臓疾患による手術後の方も心臓の機能がまだ回復していないので、回数を多く拍動することによって酸素などを正常に送ろうとします。

安静時心拍数は増えることが多くなると病院への相談を考えましょう。

さて、次に考えたいのは運動中の心拍数です。

一般的に、運動の強度が高くなるにつれ心拍数も増えていきます。

最大まで上がると「最大心拍数」と言います。

220-年齢=最大心拍数と言われています。

最大心拍数は若い年齢の人ほど多く、体力がある人ほど増えます。

逆に、高齢や低体力者は最大心拍数は下がってしまいます。

心臓が弱くなっている方は、年齢に見合った最大心拍数まで上昇していかない方がいます。

これはあとの章で詳しく解説しますが、運動を中断すると脈拍は下がっていきます。

健康的な方は1分間で10回から15回下がっていきます。

若くて健康的な方は回復が早く、低体力の方は心拍数の回復も遅い傾向にあります。

4.最大負荷運動と戻り脈

心拍数が高い状態が続くと、将来的な血管系の死亡リスクが高くなると報告されています。

運動をしていくと、どこまで心拍数を高くできるのかが大切なことです。

これを、運動耐容能といいます。

運動で心拍数が上がっていく上がり方は、健康寿命と関わっています。

心臓に病気がある方は運動をしても心拍数が上がらないことがあります。

運動をした後の「戻り脈」と私が呼んでいる心拍の回復の仕方も寿命に関連しています。

運動した時に心拍数が上昇しにくかったり、逆に運動をやめた後に心拍数が回復しにくい場合は注意が必要です。

心筋梗塞突然死のリスクが高まります。

5.まとめ

今日は、心臓や肺のお話をさせていただきました。

筋力トレーニングをする場合に、密接な関係があることがご理解いただけたら嬉しいです。

見逃しがちなことだからこそ、パーソナルジムでしっかりとチェックしていく事が大切です。

心臓の能力を高めていく事は、痩せやすさにもつながってきますので是非強い心臓を手に入れていきましょう。

コメントを残す