こんにちは。

パーソナルジムのトータルケアラボラトリーです。

「太ってしまったから、痩せなきゃいけない。」と考え、

ダイエットに取り組もうと考える方は多くいます。

そんな時に、みなさん運動をして、食事を減らすことが最善なダイエットだと思っている方が、ほとんどです。

しかし、健康管理士の視点から見れば違うダイエット方法も見えてきます。

あなたは過食で太ったのでしょうか?

それとも太りやすい体質になったから太ったのでしょうか?

今日は、この過食由来と体質由来の太り方について解説してみたいと思います。

是非、参考にしてみてくださいね。

トータルケアラボラトリーでは皆様の身体やダイエット、スポーツに役立つ情報を

健康管理士であり、運動指導士でもある『 鳥飼 』が配信しています。

是非、過去の記事も参考にしてください。

1章.「過食で太る」メカニズム

「食べ過ぎる」と、体内に余分なエネルギーが蓄積されます。このエネルギーは、身体の必要なエネルギー量を超えた場合、脂肪として蓄積されます。つまり、「食べ過ぎること」で、過剰なカロリーが摂取され、それが体脂肪として蓄積されることになります。

また、血糖値が上昇し、インスリンの分泌が増加します。

このインスリンは、糖質を細胞に取り込ませる働きがありますが、同時に脂肪細胞の増殖や脂肪の合成を促進する作用もあります。

そのため、食べ過ぎることで血糖値やインスリンのバランスが崩れ、体脂肪が増加する原因となります。

さらに、食べ過ぎると消化器官に負担がかかります。

胃や腸などの消化器官は、食べ物を処理するためにエネルギーを消費します。そのため、消化器官が疲れ果て、代謝が低下することがあります。これにより、体脂肪の燃焼が抑制され、脂肪が蓄積されやすくなると考えられています。

【 参 考 】

医学博士監修のダイエット情報サイト「ダイエット健康」

厚生労働省「健康日本21」

日本肥満学会「肥満症治療ガイドライン2016」

2章.「過食で太る人」のダイエットプロセス

「食べ過ぎ」によって体重が増加する場合、『ダイエットプロセスは4つ』です。

① 食事の見直し

食べ過ぎが原因であるため、まずは食事内容を見直す必要があります。健康的な食事を心がけ、カロリー摂取量を減らすことが大切です。

また、一度に大量の食事を摂らないようにすることも重要です。

② 運動の導入

適度な運動を行うことで、余分なカロリーを燃焼させることができます。

ウォーキングやジョギング、水泳など、自分に合った運動を継続的に行うことが大切です。

③ 睡眠の改善

睡眠不足はホルモンバランスを崩し、食欲を増加させる原因となります。

十分な睡眠時間を確保することで、ホルモンバランスを整え、食欲を抑えることができます。

④ ストレスの軽減

ストレスは、食欲を増進させる原因となります。

ストレスを軽減するために、趣味やリラックスする時間を持つことが重要です。

3章.「体質で太ってしまう」メカニズム

「体質的」に太りやすい人は、食べ物を摂取しても消費エネルギーが少なく、脂肪が蓄積しやすい傾向があります。そのメカニズムとしては、主に以下のような要因が挙げられます。

① 遺伝子的要因

体質的に太りやすい人は、遺伝子によって脂肪の代謝や分解がうまくいかない場合があります。

例えば、リパーゼという酵素が不足していると、脂肪を分解することができず、脂肪が蓄積されてしまいます。

② 環境要因

環境要因も体脂肪の蓄積に影響します。

ストレスや睡眠不足などは、脂肪の蓄積を促進することが知られています。

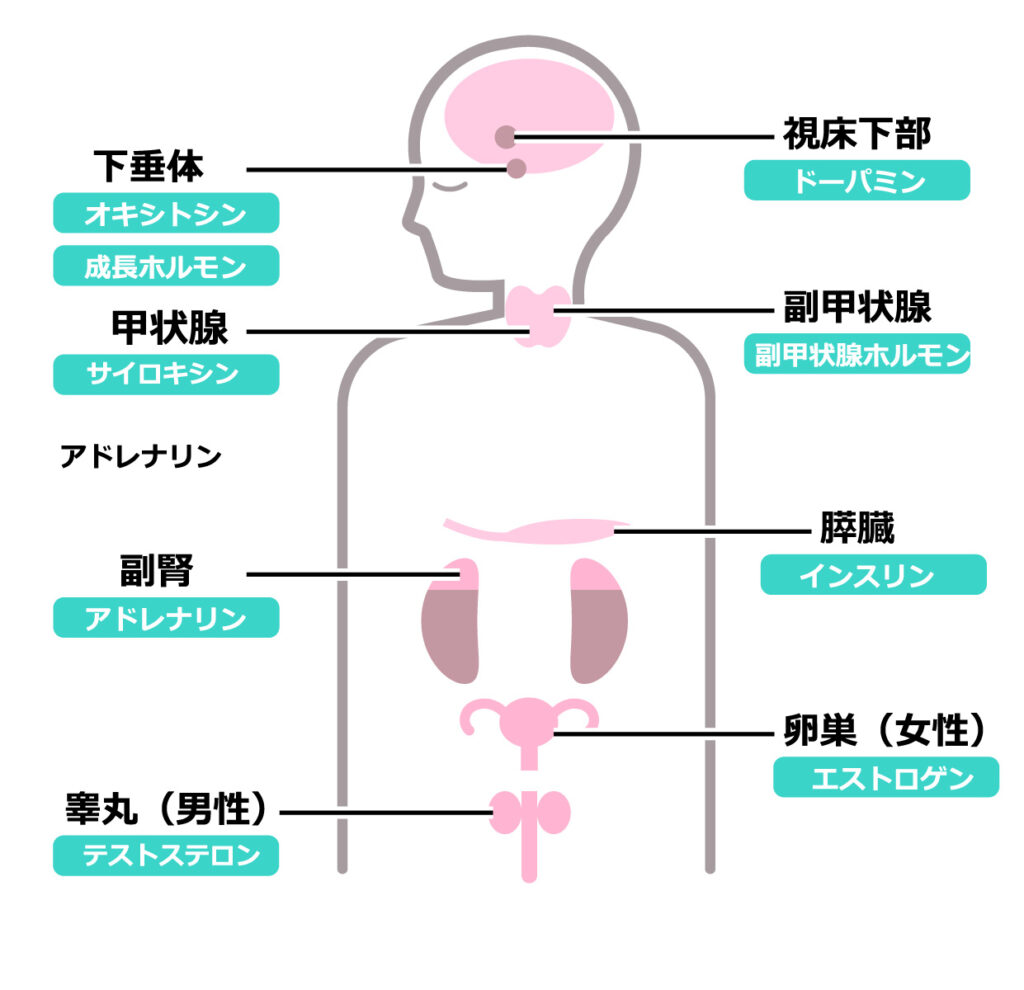

③ 内臓機能低下・内分泌異常

内臓機能の低下や内分泌異常も、体質的に太りやすい人の一因とされています。

例えば、肝臓や腎臓の数値が悪い、また甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、基礎代謝量が減少し、脂肪が蓄積されやすくなります。

④ 基礎代謝量の低下

基礎代謝量が加齢に伴い低下すると、食べ過ぎていないのに摂取カロリーがエネルギーとして余ってしまうようになります。そして、余った摂取カロリーは脂肪として蓄えられます。

【 参 考 】

1.エンタメウィーク「体質で太る人のメカニズムとは?遺伝子や生活習慣を解説!」

2.マイナビニュース「体質で太る人はどうして太る?原因と対策を紹介!」

3.LITALICO「太りやすい体質の原因とは?遺伝子・環境・食生活など」

4章.「遺伝的要因で太ってしまう人」のダイエットプロセス

「遺伝的要因」によって太ってしまう人は、一般的なダイエット方法では効果が出にくい場合があります。

しかし、適切なアプローチを取ることで、健康的な体重を維持することができます。

まず、遺伝的要因で太りやすい人は、食事の種類や量に注意する必要があります。

高カロリーな食品や糖質の多い食品を避け、野菜や蛋白質を中心とした食事を心がけることが重要です。

また、食事の回数を増やすことで、空腹感を抑えることもできます。

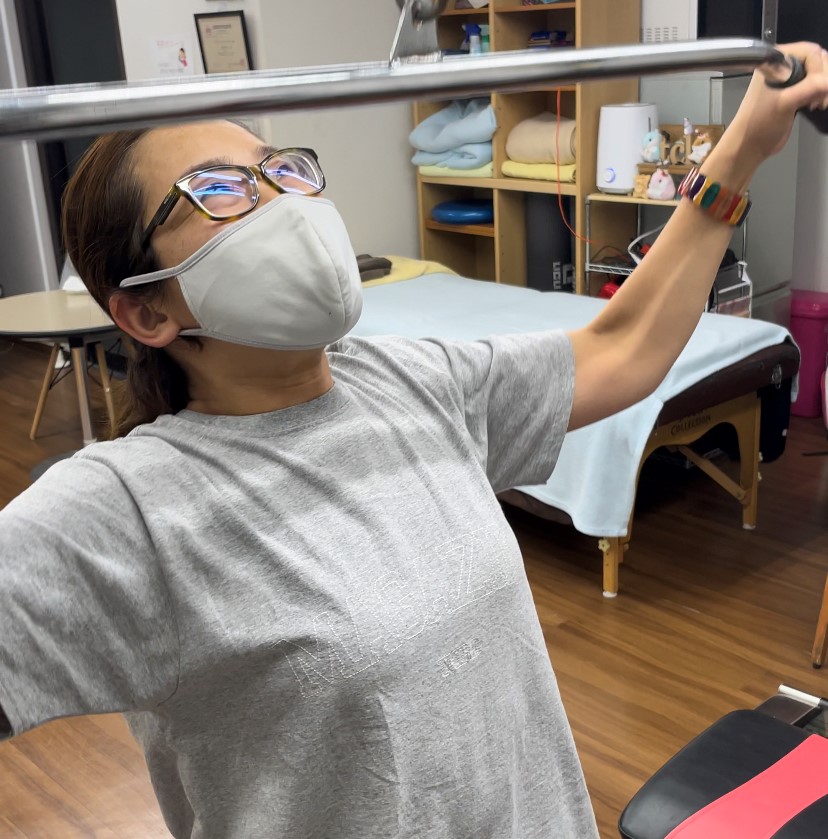

次に、筋肉量を増やすことが大切です。

筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、脂肪燃焼効率も向上します。ウエイトトレーニングや有酸素運動などを取り入れて筋肉量を増やすことがおすすめです。

最後に、ストレスを減らすことも重要です。

ストレスは体内のコルチゾールというホルモンを増やし、脂肪の蓄積を促進することが知られています。

ストレスを減らすためには、適度な運動や瞑想などのリラックス法を取り入れることが有効です。

「遺伝的要因」で太ってしまう人の『ダイエットプロセス』についての一般的なアプローチは、パーソナルトレーニングジムをうまく活用して専門家の助言を仰ぐことが良いかもしれません。

【 参 考 】

Harvard Health Publishing. (2021). How to lose weight and keep it off.

Medical News Today. (2021). How to lose weight: Tips, diets, and workouts.

Mayo Clinic. (2021). Weight loss: 6 strategies for success.

5章.「環境要因で太ってしまう人」のダイエットプロセス

「環境要因」によって太ってしまう人は、運動不足やストレス、不規則な食生活、睡眠不足などが原因となり、体内の代謝が低下してしまいます。

そのため、ダイエットプロセスでは、これらの要因を改善することが重要です。

ダイエットプロセスは、4つあります。

① 運動習慣の確立

運動不足が原因で太ってしまう人は、まずは運動習慣を確立することが必要です。

ウォーキングやジョギング、筋トレなど、自分に合った運動を毎日続けることで、基礎代謝を上げることができます。

② 食生活の改善

不規則な食生活が原因で太ってしまう人は、食生活の改善が必要です。

バランスの良い食事を心がけることで、栄養バランスを整えることができます。また、食事の量を減らすことも効果的です。

③ ストレスの解消

ストレスが原因で太ってしまう人は、ストレスの解消が必要です。

趣味やマッサージなど、自分に合った方法でストレスを解消することで、食べ過ぎや運動不足を防ぐことができます。

④ 睡眠の改善

睡眠不足が原因で太ってしまう人は、睡眠の改善が必要です。

規則的な生活リズムを作ることで、質の良い睡眠をとることができます。また、就寝前にスマートフォンやパソコンなどの電子機器を使わないことも大切です。

6章.「内臓機能の低下が原因で太ってしまう人」のダイエットプロセス

「内臓機能低下」が要因で太ってしまう人のダイエットプロセスについては、まず内臓機能低下の原因を特定することが重要です。

「内臓機能低下」は、加齢や運動不足、ストレス、食生活の乱れなどが原因となります。

これらの要因を改善することで、内臓機能低下を改善し、健康的な体重を維持することができます。

要因を改善する他にも運動不足を解消することもダイエットをサポートしてくれます。

運動は、代謝を促進し、筋肉量を増やすことができます。

代謝が上がることで、脂肪燃焼効果も高まります。また、筋肉量が増えることで基礎代謝も上がります。

運動は、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を取り入れることが大切です。

また、食生活の改善も必要です。

内臓機能低下によって消化器官の働きが弱くなるため、消化吸収に負担の少ない食事を心がけることが重要です。食事の量を減らすだけでなく、栄養バランスの良い食事を摂ることが大切です。また、食物繊維や発酵食品を積極的に摂ることで、腸内環境を整えることも重要です。

さらに、ストレスの解消も必要です。

ストレスは、自律神経のバランスを崩し、内臓機能低下を引き起こす原因の一つとなります。ストレス解消法としては、運動やマッサージ、入浴などが有効です。また、趣味や友人との交流など、リラックスできる時間を作ることも大切です。

以上のように、「内臓機能低下」が要因で太ってしまう人のダイエットプロセスは、運動不足や食生活の改善、ストレスの解消などが必要です。

7章.「内分泌異常によって太ってしまう人」のダイエットプロセス

甲状腺の「内分泌異常」が要因で太ってしまう人は、甲状腺ホルモンの不足や過剰によって代謝が低下してしまうため、ダイエットが難しいとされています。

このような場合、専門医による診断と治療が必要です。

治療には、甲状腺ホルモンの補充や抑制剤の投与などがあります。

ただし、治療中でもダイエットを行うことは可能です。

まずは、カロリー制限を行い、適度な運動を取り入れることが重要です。

また、甲状腺機能低下症の場合は、タンパク質や鉄分などの栄養素をしっかりと摂取することも大切です。

一方、甲状腺機能亢進症の場合は、カフェインやアルコールなどの刺激物を控えることが勧められます。

また、ダイエットにおいてはストレスを避けることも重要です。

ストレスは甲状腺ホルモンに影響を与えるため、ストレスを感じた場合はリラックスする方法を見つけることが大切です。

【 参 考 】

1.甲状腺機能低下症のダイエット方法

2.甲状腺機能亢進症のダイエット方法

3.甲状腺とダイエット

8章.「基礎代謝量の低下で太ってしまう人」たちの特徴

「基礎代謝量」が低下すると、エネルギー消費量が減少するため、同じ食事を摂っていても体重が増加しやすくなります。

また、体脂肪率が上昇しやすくなるため、内臓脂肪や皮下脂肪が蓄積されやすくなります。

これにより、メタボリックシンドロームや糖尿病などの生活習慣病の発症リスクが高まることが知られています。

さらに、身体活動レベルが低下しやすくなる傾向があります。

つまり、運動不足に陥りやすくなります。

運動不足は筋肉量の低下を招き、結果的に基礎代謝量をさらに低下させることにつながります。

このように、基礎代謝量の低下は悪循環を生みやすく、肥満や生活習慣病のリスクを高めることが考えられます。

以上のように、基礎代謝量の低下によって太ってしまう人の特徴は、エネルギー消費量の減少や体脂肪率の上昇、身体活動レベルの低下などです。

【 参 考 】

1.「基礎代謝が低い人」が太りやすい理由とは? | ダイエット・健康 | LDK the Beauty

2.基礎代謝が低い人はどうすれば良い?原因や改善方法を解説 | ダイエット・健康 | LDK the Beauty

3.【基礎代謝】低下する原因と上げる方法!年齢や筋肉量による変化も解説 | ダイエット・健康 | LDK the Beauty

9章.「基礎代謝量の低下」で太りやすくなる年齢

基礎代謝量の低下により、太りやすくなる年齢は『30歳以降』とされています。

人間は、21歳をピークに基礎代謝量が低下し始めます。

年間1%ずつ低下すると言われています。30歳程度の年齢になると、筋肉量が減少し、体脂肪率が上昇することが報告されています。

また、加齢に伴いホルモンバランスが崩れることも基礎代謝量の低下に影響を与えます。

基礎代謝量が低下すると、同じ食生活を続けていてもエネルギー消費が少なくなるため、体重が増加しやすくなります。

【 参 考 】

1.日本肥満学会

2.健康増進法

3.日本栄養士会

4.「基礎代謝量の低下」とは?原因や対策方法を解説!

5.【40代からのダイエット】基礎代謝量が下がる年齢とは?

6.基礎代謝量の低下を防ぐには?年齢別に基礎代謝量をアップする方法

10章.「基礎代謝量が減って太る人」の場合、食事制限はNG

『食事制限』が、ダメな理由を解説します。

「基礎代謝量」が低下している人にとって、食事制限は効果的な方法ではありません。

基礎代謝量とは、人が安静時に消費する最低限のエネルギー量のことであり、この量が低下すると、カロリーを制限しても痩せにくくなります。

また、食事制限を続けることで、身体はエネルギー不足状態に陥り、筋肉量が減少し、基礎代謝量がさらに低下する可能性があります。

その結果、リバウンドしやすくなり、健康リスクも高まります。

代わりに、基礎代謝量を上げることが重要です。

筋力トレーニングや有酸素運動などの運動は、筋肉量を増やし、基礎代謝量を上げるのに役立ちます。

また、栄養バランスの良い食事を摂取することも重要です。

タンパク質や食物繊維などの栄養素をバランスよく摂ることで、筋肉量を増やし、基礎代謝量を上げることができます。

【 参 考 】

1.日本肥満学会. 「肥満の診断・治療ガイドライン2016」.

2.健康増進法に基づく健康づくりのための指針(厚生労働省).

3.日本栄養士会. 「栄養士による肥満治療の手引き」.

4.エクササイズで基礎代謝を上げ、健康的に痩せよう!

5.基礎代謝量が低い人は食事制限よりも運動が必要?

6.太っている人の基礎代謝を上げる方法

11章.「食べ過ぎで太る人」と、「基礎代謝の低下で太る人」はダイエット法も真逆

「食べ過ぎで太る人」と、「基礎代謝の低下で太る人」は、ダイエット法が真逆になる理由があります。

「食べ過ぎで太る人」は、カロリー摂取量を減らすことが重要です。

一方、「基礎代謝の低下で太る人」は、筋肉量を増やすことが重要です。

「食べ過ぎで太る人」は、摂取カロリーが消費カロリーよりも多いために太ってしまいます。

そのため、ダイエット法としては、摂取カロリーを減らすことが必要です。

減量期間中は、適度な運動をすることも有効です。

しかし、「基礎代謝の低下で太る人」に同じ方法を用いてしまうと、さらに基礎代謝が低下してしまい、結果的に痩せにくくなってしまいます。

「基礎代謝の低下で太る人」は、年齢や生活習慣などが原因で筋肉量が減少してしまい、基礎代謝が低下してしまいます。そのため、ダイエット法としては、筋肉量を増やすことが必要です。筋肉量を増やすことで、基礎代謝が上がり、痩せやすい体質になります。

しかし、「食べ過ぎで太る人」に同じ方法を用いてしまうと、摂取カロリーが増えてしまい、逆効果になってしまいます。

以上の理由から、食べ過ぎで太る人と、基礎代謝の低下で太る人はダイエット法が真逆になります。

【 参 考 】

1.日本メディカルセンター株式会社

2.ダイエット健康情報局

3.株式会社リクルートホールディングス

4.食べ過ぎて太る人と基礎代謝の低下で太る人ではダイエット法が正反対?

5.「食べ過ぎ」タイプと「基礎代謝低下」タイプのダイエット法の違い

6.食べ過ぎ太りと基礎代謝低下太りのダイエット法の違い

12章.「基礎代謝量が低い人」だと判断する基準は?

【 LBMi 】は、基礎代謝量に影響する要因の一つであり、

【 LBMi 】が低いほど、『基礎代謝量』も低くなります。

【 LBMi 】がいくつで基礎代謝量が低いと判断されるかについては、一概に言えるものではありません。

しかし、一般的には【 LBMi 】が 18 以下の場合には『基礎代謝量』が低いと判断されることが多いようです。

【 参 考 】

1.日本肥満学会.「肥満治療ガイドライン2016」, 2016年

2.日本栄養・食糧学会.「栄養学事典 第2版」, 朝倉書店, 2017年.

3.厚生労働省.「健康日本21」, 2000年.

4.「LBMiとは?基礎代謝量との関係性について解説!」

5.「LBMi(リーンボディマス指数)とは?計算方法や意味、正常値・低下する原因」

6.「LBMiとは何か?筋肉量を評価する指標」

13章.「体質で太ってしまった人」が『健康管理士』に相談した方がいい理由

太ってしまった人が『健康管理士』に相談する理由は、多岐にわたります。

まず、太る原因は様々であり、食べ過ぎや運動不足、ストレスなどが考えられます。

しかし、それらの原因の中でも、基礎代謝量の低下や内臓の機能低下といった身体的な問題がある場合もあります。

このような身体的な問題は、一般人には分かりづらく、自己判断で対処することが難しいため、『健康管理士』に相談することが重要です。

基礎代謝量の低下は、年齢や筋肉量の減少などによって引き起こされることがあります。

基礎代謝量が低下すると、普段の生活で消費するカロリーが減少し、太りやすくなります。

また、内臓の機能低下も太りやすくなる原因の1つです。

内臓脂肪は、血糖値や中性脂肪をコントロールするホルモンを分泌する働きがあるため、内臓機能が低下すると、これらのホルモンの分泌が乱れ、太りやすくなる傾向があります。

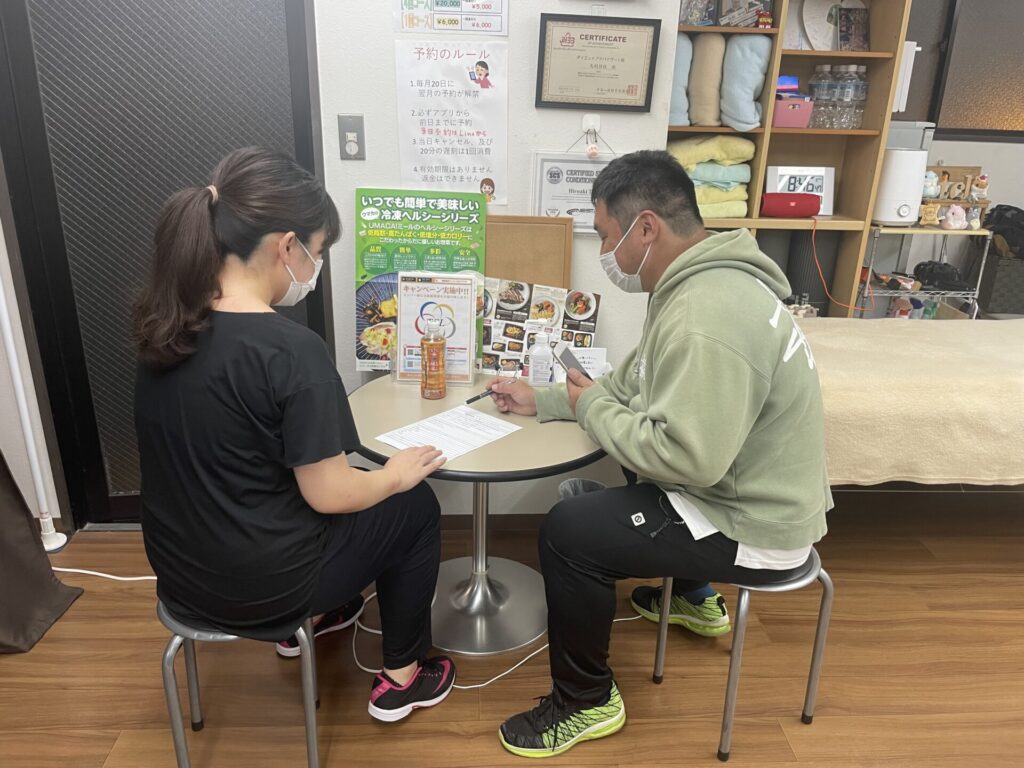

『健康管理士』に相談することで、自分自身の体質や生活習慣に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

また、【栄養学】や【運動生理学】などの専門的な知識を持っており、正確な情報を提供してくれます。

さらに、食事や運動だけでなく、ストレスや睡眠などのライフスタイル全般に関するアドバイスも行ってくれます。

以上のように、太ってしまった人が『健康管理士』に相談することは、身体的な問題を抱えている場合があるため重要であり、自己判断では対処しきれない場合もあるためです。

【 参 考 】

1.健康管理士協会

2.厚生労働省

3.日本栄養士会

4.「太ってしまったら健康管理士に相談しよう!」

5.「太ってしまったら、まずは健康管理士に相談を」

6.「太ってしまったら健康管理士に相談するメリットとは?」

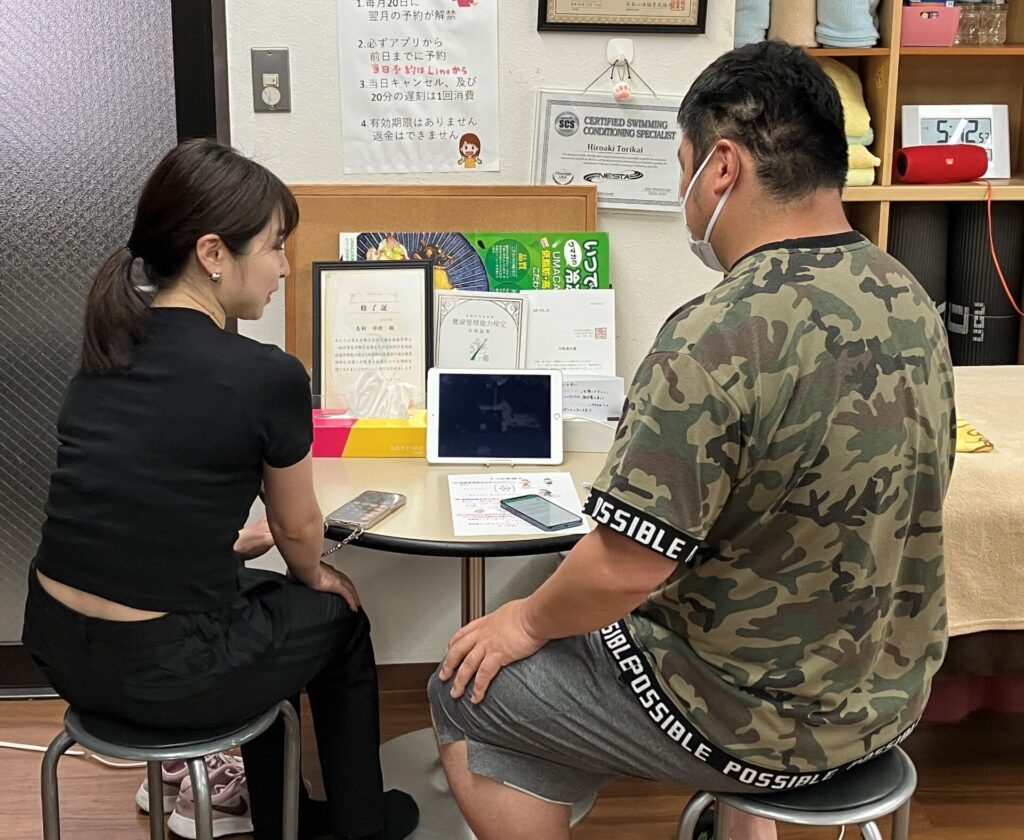

14章.『健康管理士』が常駐しているパーソナルトレーニングジムが最強な理由

『健康管理士』が常駐しているパーソナルトレーニングジムは、その名の通り、健康管理に特化したトレーニングジムです。

『健康管理士』は、厚生労働省が認定する資格であり、健康増進や疾病予防に関する知識や技術を持っています。

そのため、パーソナルトレーニングジムにおいては、個々のニーズや目的に合わせた適切なトレーニングメニューを提供することができます。

また、『健康管理士』は、食事や栄養面にも精通しています。

食事指導や栄養アドバイスを行うことで、トレーニング効果を最大限に引き出すことができます。さらに、怪我の予防やケガの治療にも対応できます。

『健康管理士』が常駐しているパーソナルトレーニングジムは、個人の健康管理を総合的にサポートすることができるため、ダイエットや筋力トレーニング、ストレス解消など、様々な目的に対応することができます。

また、トレーニング中のフォームや姿勢の指導も行うため、効果的かつ安全なトレーニングができるというメリットもあります。

さらに、『健康管理士』が常駐しているパーソナルトレーニングジムは、個人の健康情報を管理することができます。

定期的な健康チェックやカウンセリングを行うことで、健康状態の把握や改善に役立てることができます。

以上のように、『健康管理士』が常駐しているパーソナルトレーニングジムは、個人の健康管理において非常に有効なサポートを提供することができます。

【 参 考 】

1.厚生労働省

2.日本健康管理士会

3.日本パーソナルトレーナー協会

4.「健康管理士が常駐しているジム」が最近話題になっている理由とは?

5.健康管理士が常駐するトレーニングジムの効果とは?

15章.まとめ

いかがだったでしょうか?

脂肪がついて太ってしまったら、食事制限と運動で何とかしたくなる気持ちはよくわかります。

しかし、原因を正しく判別して正しい方法でダイエットを進めていく事が大切です。

その為にも健康管理士のいるパーソナルトレーニングジムにてダイエットをすることが安心できる方法です。

トータルケアラボラトリーは、唯一『健康管理士』がトレーナーもやっているジムです。

皆さんのお越しをお待ちしております。

コメントを残す