こんにちは。

パーソナルジムの『トータルケアラボラトリー』です。

「ダイエットしたい」と、いう思いは、いつの時代も普遍のニーズです。

ダイエットをする人は、有酸素運動をしてみたり、食事の量を減らしてみたり努力すると思います。

しかし、脂肪がついた理由は本当に運動不足や過食でしょうか?

そんなに人間の身体は、シンプルではありません。

「ダイエット法」は、体や体質、習慣に合った正しい方法を選択しなければいけません。

根本となるのは、「脂肪がついた原因」を発見し、解決することが大切です。

今日はパーソナルトレーニングジムでダイエットをしたい人が太った本当の理由について解説したいと思います。

是非、参考にしてみてくださいね。

『トータルケアラボラトリー』では皆様の身体やダイエット、スポーツに役立つ情報を

健康管理士であり、運動指導士でもある鳥飼が配信しています。

是非、過去の記事も参考にしてください。

1章.脂肪がつく理由【 13個の理由 】

体脂肪がつく理由は単に1つの理由だけではなく、複雑に理由が絡み合っています。

脂肪がつく理由には【 13 個の理由 】があります。

今日は、この13 個の理由を解説していきます。

『脂肪が増えている原因だと思うものにチェックしてください』

□ ストレスを普段から感じている。

□ 睡眠時間が平均で6時間以下

□ 肝臓の数値が悪い。

□ 腎臓の数値が悪い。

□ 胃腸が弱い。

□ 過去に極端なダイエットをした。

□ 筋肉量 LBMi が男性 19 以下 女性 18 以下である。

□ 体力VO2maxが平均以下である。

□ PI 値が 4 以下

□ タバコを週の半分以上は吸う。

□アルコールを週の半分以上は飲む。

□ 摂取カロリーが、男性 3000kcal 女性 2500kcal を超えている。

□ 有酸素運動が1日 20 分以下

2章以降でそれぞれ解説と、解決法を提示していきます。

2章.「ストレスを普段から感じている」と脂肪が増える。

「ストレスを普段から感じている」と脂肪がつくメカニズムは、ストレスホルモンである【コルチゾール】が関係しています。

ストレスを感じると、脳下垂体からアドレナリンやノルアドレナリン、そしてコルチゾールが放出されます。これらのホルモンは、エネルギー代謝を変化させ、脂肪細胞に蓄積される脂肪酸の量を増やすことによって、体内のエネルギーバランスを変えます。

また、ストレスによって食欲が増し、高カロリーな食べ物を食べる傾向があるため、これも脂肪がつく原因の一つです。

ストレスによって脂肪がつく問題を解決する方法は、いくつかあります。

まず第一に、ストレスを減らすことです。ストレスを感じた場合は、リラックスする時間を作ったり、ストレッチや深呼吸などのリラクゼーション法を試してみることが大切です。

また、運動やウォーキングなどの有酸素運動も効果的です。これは、ストレスホルモンの分泌を抑制し、脂肪を燃焼させることができます。

第二に、バランスの良い食事を心がけることも重要です。ストレスによって高カロリーな食べ物を食べたくなる傾向があるため、野菜や果物、タンパク質を多く含む食品を摂取するように心がけましょう。

また、過剰な飲酒や喫煙はストレスを増やすため、控えるようにしましょう。

第三に、十分な睡眠をとることも大切です。睡眠不足はストレスを増加させるだけでなく、代謝を低下させ、脂肪の蓄積につながります。毎晩7〜8時間の睡眠を確保するようにしましょう。

【 参 考 】

「ストレスと脂肪」, 日本メディカルセンター

「Stress and weight gain: What’s the connection?」, Mayo Clinic

「Stress and Weight Gain: The Relationship and How to Stop It」, Healthline,

3章.「睡眠時間が平均6時間以下」で脂肪が増える。

「睡眠時間が平均6時間以下」で脂肪が増えるメカニズムは、複数存在します。

まず、睡眠不足によって、食欲を抑制するホルモンである【レプチン】の分泌が減少し、逆に食欲を刺激する【グレリン】の分泌が増加することが知られています。そのため、食欲が増加し、過剰な食事を摂りやすくなります。

また、睡眠不足によってストレスホルモンである【コルチゾール】の分泌が増加し、脂肪細胞の増殖を促進することもわかっています。

さらに、代謝が低下し、エネルギー消費量が減少するため、脂肪の燃焼が妨げられます。

以上のメカニズムから、「睡眠時間が平均6時間以下」で脂肪が増えることがわかります。

解決法としては、まずは十分な睡眠時間を確保することが重要です。成人の場合は、7〜9時間程度の睡眠が推奨されています。

また、睡眠環境の整備も大切です。寝室を暗く静かな空間にし、快適な寝具を使用することで、より質の高い睡眠を得ることができます。

さらに、規則正しい生活リズムを保つことも重要です。毎日同じ時間に寝たり起きたりすることで、体内時計を整えることができます。

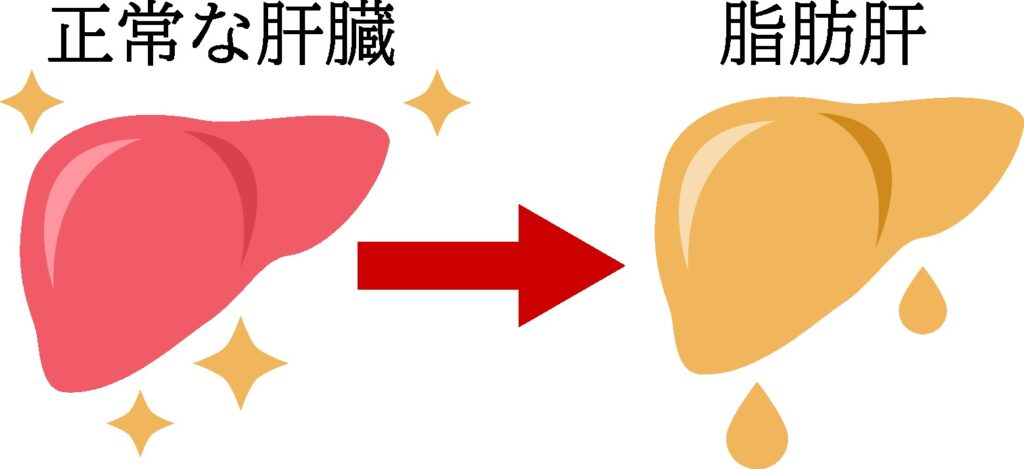

4章.「肝臓の数値が悪い」と脂肪が増える。

「肝臓の数値が悪い」と脂肪が増えるメカニズムは、肝臓における脂肪酸代謝の異常によるものです。

正常な肝臓は、脂肪酸を分解してエネルギーを作り出すことができますが、肝臓の数値が悪くなると、この代謝がうまく行われず、脂肪酸が蓄積されてしまいます。

これによって、肝臓自体に脂肪がたまり、脂肪肝を引き起こすことがあります。

また、肝臓の数値が悪いと、インスリン抵抗性が高まります。【インスリン】は、血糖値を下げるために必要なホルモンですが、インスリン抵抗性が高くなると、血糖値のコントロールがうまくいかず、結果的に脂肪の合成や貯蔵が促進されます。

このような状態を改善するためには、まずは肝臓の数値を改善することが必要です。

具体的には、『アルコール』や『過剰な飲食』、『薬物の乱用』などを避け、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。

また、肝臓に負担をかけることのないように、バランスの良い食事や適度な運動を行い、肝臓をサポートすることが重要です。

さらに、肝臓の数値が悪い場合には、医師の指導の下で治療を行うことも必要です。

『肝臓疾患』や『糖尿病』などの基礎疾患がある場合には、それらの治療も同時に行うことが重要です。

【 参 考 】

1.日本消化器病学会.「脂肪肝診療ガイドライン2017」

2.日本肝臓学会.「脂肪性肝疾患診断・治療ガイドライン2018」

3.日本内科学会.「脂質代謝異常症候群診断・治療ガイドライン2017」

5章.「胃腸が弱い」と脂肪が増える。

「胃腸が弱い」と脂肪が増えるメカニズムは、食べ物を消化するための【胃酸】や【消化酵素】が不足しているため、食べ物がうまく消化されずに腸内に滞留し、腸内細菌の働きによって発酵・腐敗されてしまうことが原因です。

この状態は、腸内環境が悪化し、免疫力が低下することで、体内の代謝が低下してしまいます。その結果、エネルギー代謝が低下し、脂肪が溜まりやすくなってしまいます。

また、胃腸が弱い人は、消化器官の働きが弱くなっているため、栄養素の吸収率も低下してしまいます。

そのため、食べ物から摂取した栄養素を効率的に利用することができず、体内に余分な栄養素が残ってしまい、それが脂肪として蓄積されることもあります。

「胃腸の弱さ」を解決する方法は、いくつかあります。

① 食事の改善

胃腸が弱い人は、消化に負担のかかる食べ物を避け、消化しやすい食べ物を摂取するように心がけることが重要です。また、食事の量を少なめにしたり、1日3食以上に分けて摂取することで、胃腸に負担をかけずに消化・吸収を促すことができます。

② 適度な運動

適度な運動は、腸内環境を整える効果があります。有酸素運動や筋トレなど、自分に合った運動を継続的に行うことで、代謝を高めることができます。

③ 腸内環境改善のためのサプリメント

腸内環境を整えるためのサプリメントもあります。例えば、善玉菌を含む乳酸菌サプリメントや、食物繊維を補うサプリメントなどがあります。ただし、サプリメントはあくまでも補助的なものであり、食事や運動と併用することが大切です。

以上のような方法を実践することで、胃腸が弱い人でも脂肪を増やさずに健康的な体を維持することができます。

6章.「過去に極端なダイエット」をしたら、脂肪が増える。

「過去に極端なダイエット」をした場合、脂肪が増えるメカニズムは「リバウンド現象」と呼ばれます。

これは、『食事制限』や『過剰な運動』によって減量した体重が、ダイエット前よりも多くの脂肪として戻ってしまう現象です。このメカニズムは、身体が飢餓状態だと判断し、脂肪を蓄えようとする生存本能に起因しています。

そして、『過度な減量』により肝臓や腎臓の機能が傷つきダメージを受けていることが理由です。また、『ダイエット』によって筋肉量が減少し、基礎代謝が低下することも影響しています。

リバウンド現象を防ぐためには、急激な減量を避け、健康的な食生活と適度な運動を継続することが重要です。また、『筋トレ』や『有酸素運動』などで筋肉量を増やし、基礎代謝を上げることも有効です。

7章.「筋肉量 LBMi が男性 19以下 女性 18以下」だと脂肪が増える。

筋肉量 LBMi が『男性 19 以下』『女性 18 以下』だと脂肪が増えるメカニズムは、基礎代謝量( BMR )の低下に関係しています。

基礎代謝量は、身体が生命維持活動を行うために必要な最低限のエネルギー消費量を指します。

『筋肉量が少ない』と、基礎代謝量が低下し、エネルギー消費が減少します。そのため、同じ食事を摂取している場合でも、脂肪が蓄積されやすくなります。

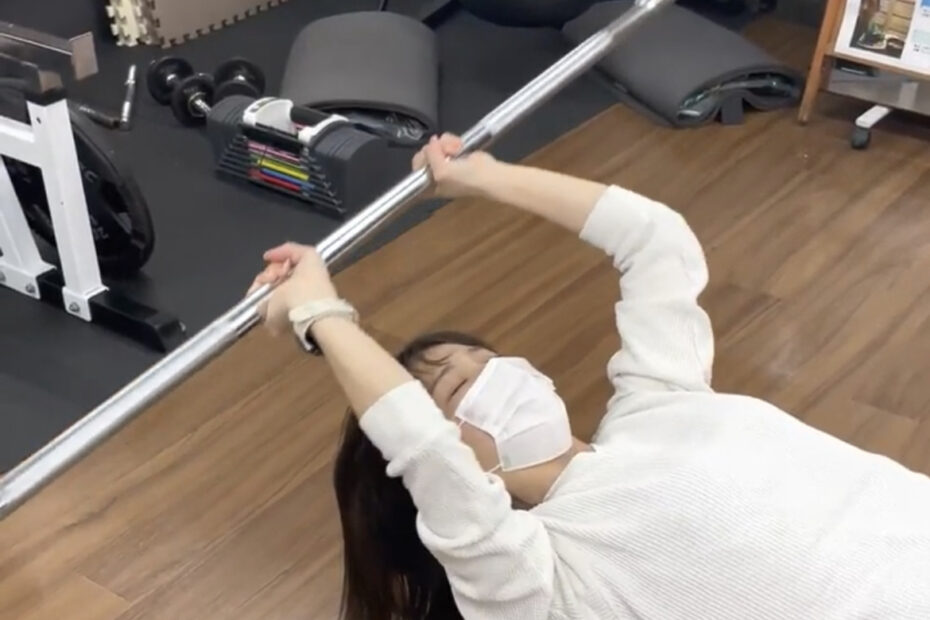

解決する方法としては、筋肉量を増やすことが挙げられます。

筋肉量を増やすためには、適切なトレーニングを行い、タンパク質を十分に摂取することが重要です。

また、『有酸素運動』も効果的です。有酸素運動は、基礎代謝量を上げるためにも効果的であり、脂肪燃焼にもつながります。

さらに、栄養バランスの良い食事を心掛けることも大切です。

適度なカロリー制限や糖質制限を行い、食事の質を向上させることで、脂肪の蓄積を防ぐことができます。

8章.「体力 VO2max が平均以下」だと脂肪が増える。

「体力 VO2max が平均以下」だと脂肪が増えるメカニズムは、運動によって消費されるエネルギー量が少なくなり、脂肪の代謝が低下することが原因です。つまり、運動不足によって体内に蓄積された脂肪が増えてしまうのです。

また、筋肉量も減少するため基礎代謝量が低下し、エネルギー消費量が減少することも影響しています。

この問題を解決する方法は、適度な運動を行うことが重要です。

『有酸素運動』によって心肺機能を向上させ、体力 VO2max を向上させることができます。

また、筋トレなどの『無酸素運動』によって筋肉量を増やし、基礎代謝量を上げることも効果的です。

さらに、『食生活の改善』や『ストレスの軽減』なども重要な要素となります。

9章.「PI 値が 4 以下」だと脂肪が増える。

「血流量が少ない」と脂肪が増えるメカニズムは、脂肪細胞内の酸素や栄養素の供給が不十分になるためです。

脂肪細胞は、エネルギーを蓄えるために脂肪を合成します。しかし、血流量が少なくなると、脂肪細胞内の酸素や栄養素が不足し、脂肪細胞はより多くの脂肪を合成するようになります。

また、血流量が低下すると、体内の代謝率も低下し、エネルギー消費量が減少するため、脂肪が蓄積されやすくなります。

このメカニズムを解決する方法は、血流量を増やすことです。

① 運動

適度な運動は、心臓や血管の健康を促進し、血流量を増やすことができます。『有酸素運動』や『筋力トレーニング』など、様々な種類の運動があります。

② 食事

健康的な食事を摂取することで、血流量を増やすことができます。ビタミンCやE、マグネシウム、ポリフェノールなどの栄養素は、血管を拡張し、血流量を増やす効果があります。

③ 生活習慣改善

喫煙や過度の飲酒、ストレスなどは、血管を収縮させるため、血流量を低下させる原因となります。生活習慣を改善することで、血流量を増やすことができます。

10章.「タバコを週の半分以上は吸う」と脂肪が増える。

「タバコ」は、喫煙者にとって健康に悪影響を与えることが知られています。特に、週の半分以上タバコを吸う人は、脂肪が増える可能性が高いです。そのメカニズムは次のようになります。

まず、タバコに含まれる【ニコチン】は、神経系に作用して食欲を抑制します。そのため、喫煙者は食事量が減り、体重が減少することがあります。

しかし、長期的に見ると、ニコチンによる食欲抑制の効果は低下してしまいます。そのため、喫煙者は食事量が増加し、体重が増加する可能性があります。

また、タバコに含まれる【有害物質】は、代謝を妨げることがあります。これにより、脂肪の燃焼が低下し、脂肪が蓄積されやすくなります。

さらに、タバコを吸うことでストレスが軽減されると感じる人もいます。

しかし、ストレスは体内の【コルチゾール】というホルモンの分泌を促進するため、脂肪の蓄積を促進する可能性があります。

以上のようなメカニズムから、タバコを週の半分以上吸う人は、脂肪が増える可能性が高くなります。

解決する方法としては、まずは『禁煙』が挙げられます。禁煙により、体内の有害物質が減少し、代謝が改善されることで、脂肪の燃焼が促進されます。

また、禁煙によりストレスが軽減されることで、脂肪の蓄積を抑制することができます。

また、『適度な運動』や『バランスの良い食事』も重要です。運動によって代謝が促進され、脂肪の燃焼が促進されます。また、バランスの良い食事によって栄養バランスが整い、健康的な体重を維持することができます。

11章.「アルコールを週の半分以上は飲む」と脂肪が増える。

「アルコール」は、体内で消化されると【アセトアルデヒド】に変わります。この物質は、脂肪酸の酸化を妨げ、脂肪の蓄積を促進することが知られています。

また、アルコールは血糖値を急激に上昇させるため、【インスリン】の分泌を促進し、体内のエネルギー代謝に影響を与えます。

これらのメカニズムにより、アルコールを週の半分以上飲むと脂肪が増えることがあります。

改善する方法として、アルコールを飲む際には、適度な量に留めることが重要です。適量とされるのは、『男性で1日あたり 20 グラム以下』『女性で1日あたり 10 グラム以下』です。

また、アルコールを飲む場合には、『十分な水分補給』や『栄養バランスの良い食事』を心掛けることも大切です。さらに、アルコールを飲む日と飲まない日を交互にすることで、脂肪の増加を防ぐことができます。

【 参 考 】

1.飲酒と健康|厚生労働省 –

2.アルコールと健康 – 日本アルコール健康協会

3.Alcohol and weight gain: What to know – Medical News Today –

12章.「摂取カロリーが男性 3000kcal 、女性 2500kcal を超えている」と脂肪が増える。

「カロリー摂取量」が消費量を上回ると、体内に余分なエネルギーが蓄積され、脂肪として蓄えられます。このメカニズムは、エネルギー収支の原則に基づいています。

つまり、消費するエネルギーが摂取するエネルギーよりも少ない場合、体重は増加し、逆に消費するエネルギーが摂取するエネルギーよりも多い場合、体重は減少します。

食事中の脂質や糖質の過剰摂取は、脂肪細胞を増やし、既存の脂肪細胞を拡大させることで脂肪の蓄積を促進します。

また、運動不足も脂肪の蓄積を助長します。運動不足は筋肉量の減少を引き起こし、筋肉量が低下すると代謝率が低下し、カロリー消費が減少します。

解決する方法は、3つあります。

① 食生活の改善

『脂質』や『糖質』を適量に抑え、『食物繊維』や『タンパク質』を豊富に含む食品を摂取することが重要です。また、食事の回数を増やし、少量多食にすることで、空腹感を防ぎ、過剰な摂取を防ぐことができます。

② 運動の実施

『有酸素運動』や『筋力トレーニング』を行うことで、筋肉量を増やし、代謝率を上げることができます。これにより、カロリー消費が増え、脂肪の蓄積を防ぐことができます。

③ ストレス管理

ストレスは食欲を増進させるため、ストレスが原因の過食は脂肪の蓄積を促進します。ストレスを減らす方法としては、十分な睡眠時間の確保やリラックスする時間の設け方などがあります。

13章.「有酸素運動が1日 20分以下」だと脂肪が増える。

「有酸素運動」は、脂肪を燃焼させるための効果的な方法です。

しかし、「1日 20 分以下の有酸素運動を行う」と、脂肪が増える可能性があります。これは、体内のストレスホルモンである【コルチゾール】の分泌量が増加するためです。コルチゾールは、脂肪を蓄積する作用があるため、過剰に分泌されると脂肪が増える原因となります。

解決する方法としては、『有酸素運動を1日20分以上行う』ことが重要です。

また、ストレスを減らすことも大切です。ストレスが多いとコルチゾールの分泌量が増加するため、ストレスを減らすことで脂肪の増加を防ぐことができます。

食事にも注意しましょう。バランスの良い食事を心掛けることで、脂肪の増加を防ぐことができます。

【 参 考 】

「有酸素運動の効果とは?」

「有酸素運動と脂肪燃焼」

「コルチゾールとは何か?」

14章.まとめ

脂肪がつく【13 の理由】についてチェックできましたか?

1つずつに解決方法を記載していますので、気になった方は解決のためのプロセスを試してみてくださいね。

コメントを残す