こんにちは。

パーソナルジムのトータルケアラボラトリーです。

トレーニングだけではなく、ストレッチにもダイエット効果があることを聞いたことがある方も多いと思います。

ダイエットを成功させ、柔軟性に優れた身体が手に入るとうれしいですよね。

ストレッチをやったことないという方のための、ストレッチを徹底的に解説をしていきたいと思います。

ストレッチを頑張って、健康や美容に効果があるとうれしいですよね。

ストレッチで健康や美容、ダイエットに効果があることを知ると、やる気もでてくると思います。

是非、参考にしてみてくださいね。

トータルケアラボラトリーでは皆様の身体やダイエット、スポーツに役立つ情報を

健康管理士であり、運動指導士でもある鳥飼が配信しています。

是非、過去の記事も参考にしてください。

1章.『ストレッチ』とは?!

『ストレッチ』は、筋肉や関節を柔らかくするために行う運動のことです。

長時間同じ姿勢でいたり、運動不足であったりすると、筋肉が硬くなり、関節の可動域が制限されることがあります。

ストレッチを行うことで、筋肉や関節を伸ばすことができ、柔軟性や可動域を向上させることができます。

また、ストレッチを行うことで血行が良くなり、筋肉の疲れや痛みを緩和する効果もあります。

ストレッチは、スポーツ選手やフィットネス愛好家だけでなく、一般の人にも健康維持やストレス解消などの効果があるため、広く行われています。

2章.『ストレッチ』のダイエット効果

ストレッチ自体は、ダイエット効果を直接的にもたらすわけではありませんが、ストレッチを行うことによって、運動による消費カロリーを増やすことができます。

例えば、ストレッチを行うことで筋肉を柔らかくすることができ、その結果、運動時により多くの筋肉繊維を使うことができるようになります。筋肉繊維を使う量が増えると、エネルギー消費量も増えるため、ダイエットにつながる可能性があります。

また、ストレッチを行うことで、体を柔らかくし、運動のパフォーマンスを向上させることができます。運動のパフォーマンスが向上すると、より効率的に運動を行うことができ、消費カロリーが増える可能性があります。

ただし、ストレッチのダイエット効果は、運動による消費カロリー増加が主なものであり、食事や生活習慣の改善に比べると効果は限られます。ダイエットを目的とする場合は、適切な食事制限や運動習慣を併せて行うことが重要です。(過去の記事:脂肪が燃える仕組みとダイエットのための食事)

3章.『ストレッチ』の美容効果

ストレッチには、美容効果が期待できる効果があります。

まず、ストレッチを行うことで、筋肉や関節の柔軟性を向上させることができます。

柔軟性が向上すると、姿勢がよくなり、たるんだ肌を引き締めることができます。また、筋肉や関節の柔軟性が高まることで、血行が良くなり、代謝が促進されるため、肌の新陳代謝が活発化し、美肌効果が期待できます。

さらに、ストレッチを行うことで、ストレスを解消することができます。ストレスがたまると、体内のホルモンバランスが崩れ、肌荒れやシミ、シワなどの原因となります。ストレッチを行うことで、ストレスを解消し、ホルモンバランスを整えることができるため、美肌効果が期待できます。

また、ストレッチを行うことで、リラックス効果も期待できます。リラックスすることで、自律神経のバランスが整い、血行が良くなるため、肌の血色が良くなり、美肌効果が期待できます。

以上のように、ストレッチには美容効果が期待できますが、効果を得るためには、適切な方法で正しく行うことが重要です。

4章.『ストレッチ』の種類

ストレッチには、大きく分けて3つの種類があります。

① 静的ストレッチ

筋肉を伸ばし、その状態を一定時間保持するストレッチです。筋肉を柔軟にする効果があります。例えば、足を広げて前屈をするストレッチや、腕を後ろに引いて胸を開くストレッチなどがあります。

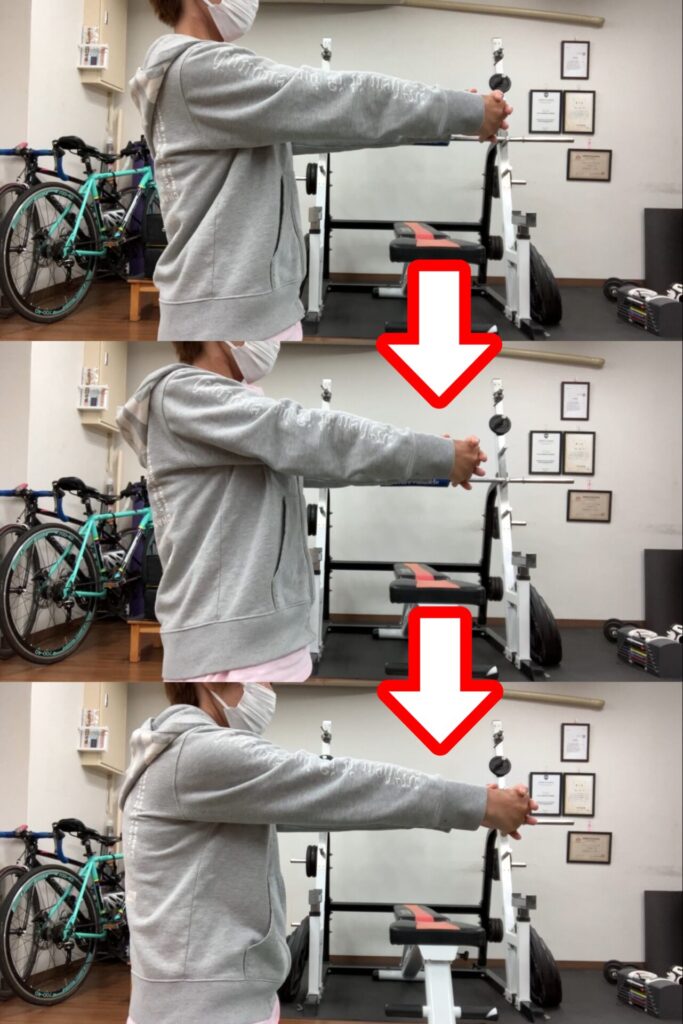

② 動的ストレッチ

筋肉を伸ばす運動を繰り返すストレッチです。筋肉を温め、柔軟性を向上させる効果があります。例えば、肩を回すストレッチや、膝を上げて軽く跳ねるストレッチなどがあります。

③ プロプリオセプティブ・ニューロムスキュラー・ファシリテーション(PNF)ストレッチ

筋肉を伸ばす前に、反対方向に抵抗をかけるストレッチです。筋肉の収縮と弛緩を繰り返すことで、柔軟性を向上させる効果があります。PNFストレッチは、2人以上のパートナーが必要な場合があります。

これらのストレッチは、それぞれの目的や効果によって使い分けられます。

また、ストレッチを行う前には、体を十分に温めることが重要です。

適度な運動や軽い有酸素運動を行ってから、ストレッチを行うようにしましょう。(過去の記事:有酸素トレーニングでミトコンドリアを鍛えると痩せやすくなる)

5章.『ストレッチ』の理想頻度

ストレッチの理想の頻度は、個人差がありますが、週に2回以上、1日あたり10分以上行うことを目安にすると良いでしょう。ストレッチは、毎日行うことで効果が高まりますが、無理をして行うとケガや筋肉痛の原因になることもあるため、無理をしない程度に行うことが大切です。

また、ストレッチの頻度は、目的によっても異なります。例えば、スポーツをする人は、競技前後にストレッチを行うことが多いです。一方、デスクワークなどで長時間同じ姿勢でいる人は、1時間に1回程度、軽いストレッチを行うことで、筋肉の疲れを緩和することができます。

最適なストレッチの頻度や方法は、自分に合ったものを見つけることが大切です。また、ストレッチの前には、十分なウォーミングアップを行い、無理をせずに行うようにしましょう。

6章.毎日の『ストレッチ習慣』

毎日ストレッチをすることは、身体の柔軟性を保つために非常に重要です。

ストレッチは、筋肉・関節・骨格の健康を促進し、痛みやけがの予防にも役立ちます。また、ストレッチはストレスを軽減する効果もあり、心身のリラックス効果も期待できます。

以下は、毎日のストレッチ習慣の一例です。

★ 肩甲骨ストレッチ

1.両手を胸の前で組み、肘を広げる。

2.肩甲骨を引き寄せ、背中を伸ばす。

3.10秒キープして、ゆっくりと戻す。

★ ハムストリングストレッチ

1.床に座り、右足を伸ばす。

2.左足を曲げて右足に近づける。

3.右手で右足のかかとを持ち上げ、10秒キープする。

4.左足にも同様に行う。

★ クワットストレッチ

1.立ち、足を肩幅に開く。

2.両手を前に伸ばし、膝を曲げる。

3.お尻を引き下げ、10秒キープする。

★ 胸筋ストレッチ

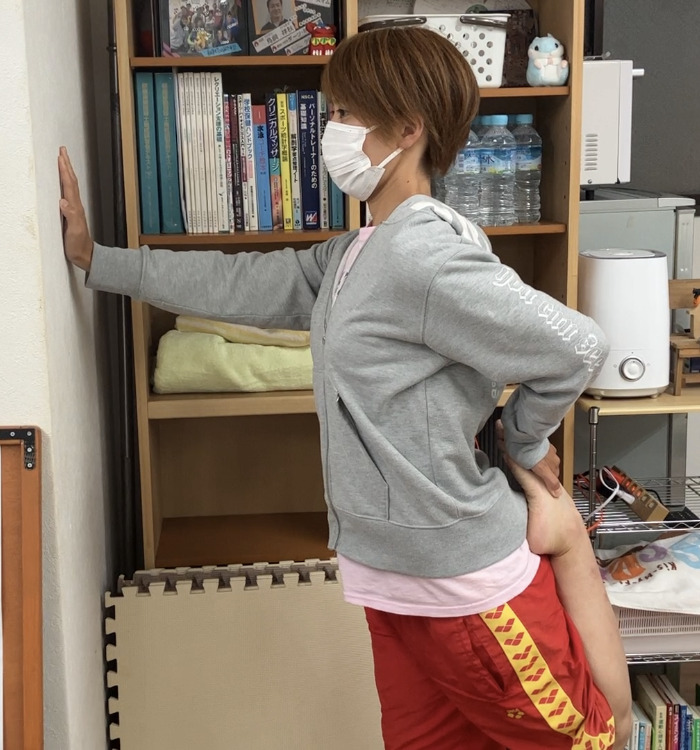

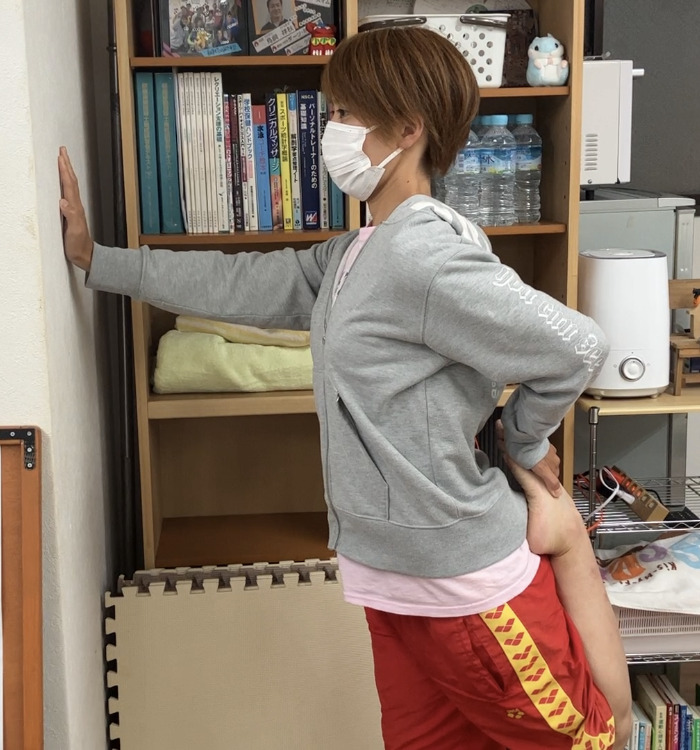

1.壁に向かって立ち、腕を横に伸ばす。

2.腕を曲げ、肘を壁につける。

3.ゆっくりと体を前に傾け、10秒キープする。

これらのストレッチは、身体の各部位を効果的に伸ばすことができます。

朝起きたり、仕事や勉強の合間に行うことができるので、毎日の習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。ただし、無理をしないように注意して、自分に合った方法で行うことが大切です。

7章.『ストレッチ』と『運動』

ストレッチは、身体を動かす前に行う前屈やサイドストレッチなどの静的ストレッチと、身体を動かしながら行うランニングストレッチやヨガのような動的ストレッチに分けられます。

理想的なストレッチのタイミングは、その目的によって異なります。

静的ストレッチは、筋肉を伸ばすことで筋肉の柔軟性を高め、怪我を予防する効果があります。

静的ストレッチは、身体を動かす前に行うことが一般的に推奨されています。

しかし、最近の研究では、静的ストレッチが筋力と爆発力を低下させることがあるため、競技前にはあまり長時間の静的ストレッチは避けることが推奨されています。

一方、動的ストレッチは、身体を動かしながら筋肉を伸ばすことで、筋肉の柔軟性を高め、身体の動きをスムーズにする効果があります。

動的ストレッチは、身体を動かす前に行うことが推奨されています。特に、競技前のウォーミングアップには、身体を動かしながら行う動的ストレッチが適しています。

ただし、個人差があるため、自分に合ったストレッチ方法やタイミングを見つけることが大切です。

8章.お風呂上りの『ストレッチ』

お風呂上がりのストレッチは、身体が温まっているため筋肉が柔らかくなっており、柔軟性を高める効果があります。以下は、お風呂上がりにおすすめのストレッチの例です。

① ハムストリングストレッチ

床に座り、片方の足を伸ばし、もう一方の足を曲げます。

伸ばした足のつま先をつかんで引き寄せ、膝裏を伸ばします。

10秒程度キープして反対の足も同様に行います。

② 腰回しストレッチ

床に仰向けに寝て、膝を曲げます。

両手を広げてT字になり、膝を左右に倒しながら反対側の手を床につけます。

反対側の膝は床につけずに浮かせます。10秒程度キープして反対側も同様に行います。

③ 股関節ストレッチ

床に座り、

両方の足を曲げ、足の裏をくっつけます。

足の裏を上に向けて、膝を床に下ろすようにします。

10秒程度キープして反対側も同様に行います。

④ 肩甲骨ストレッチ

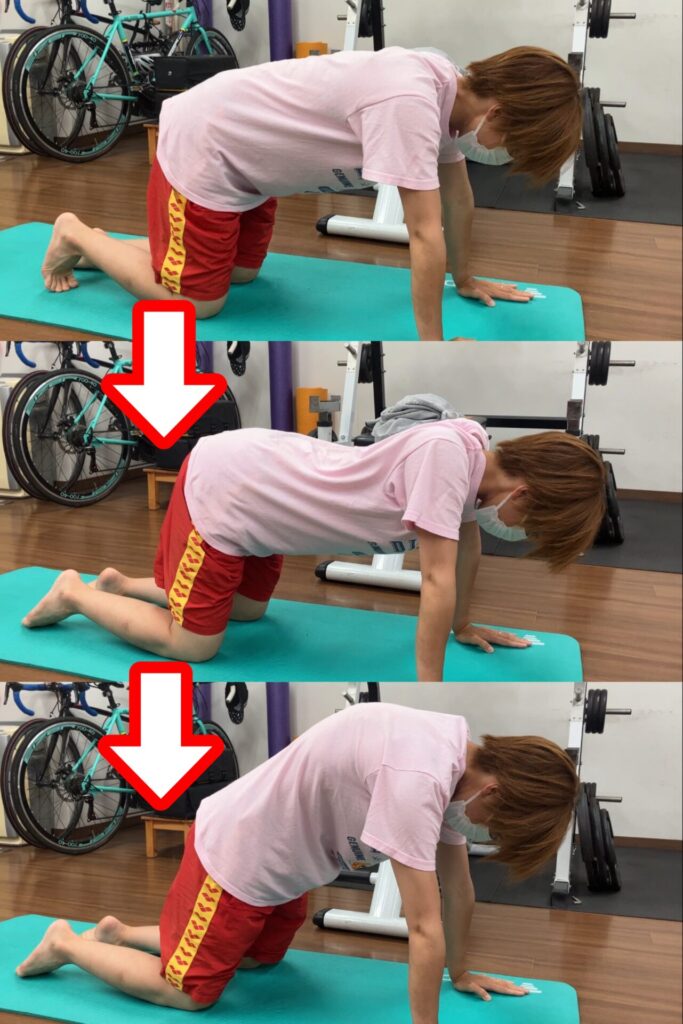

床に四つんばいになり、両手を肩幅に開きます。

肩甲骨を寄せたり離したりしながら、10秒程度キープします。

これらのストレッチは、お風呂上がりにリラックスしながら行うことができます。

9章.起床後の『ストレッチ』

起床後のストレッチは、身体を目覚めさせ、血液循環を促進し、筋肉を柔らかくする効果があります。以下は、起床後におすすめのストレッチの例です。

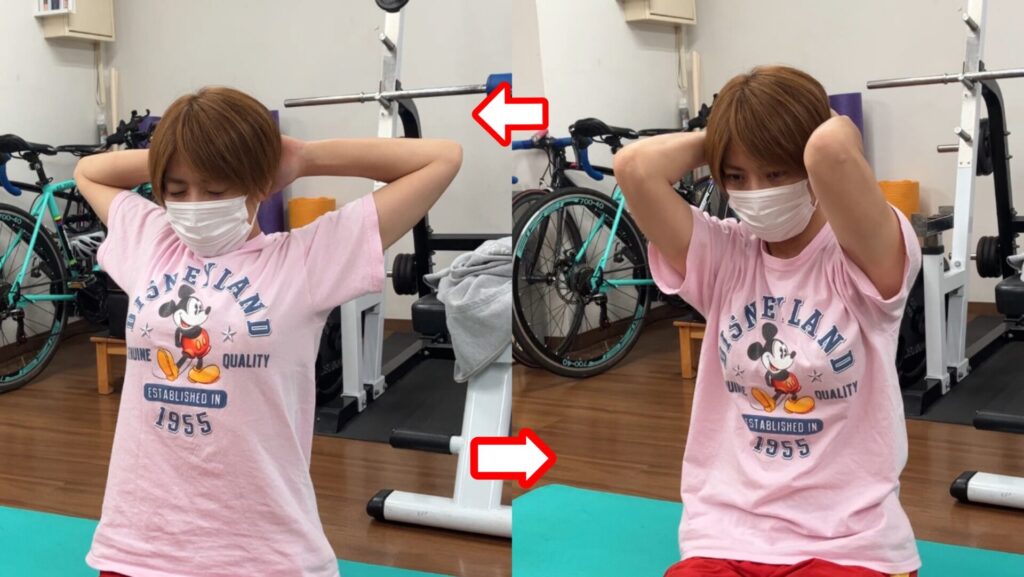

① カタカムキストレッチ

床に正座し、両手を頭の後ろに回します。

肘を後ろに引いて胸を開き、息を吐きながら肘を前に出します。

10回程度繰り返します。

② 足首回しストレッチ

床に座り、片足を伸ばし、もう一方の足首を反時計回りに回します。

10回程度繰り返してから、反対側も同様に行います。

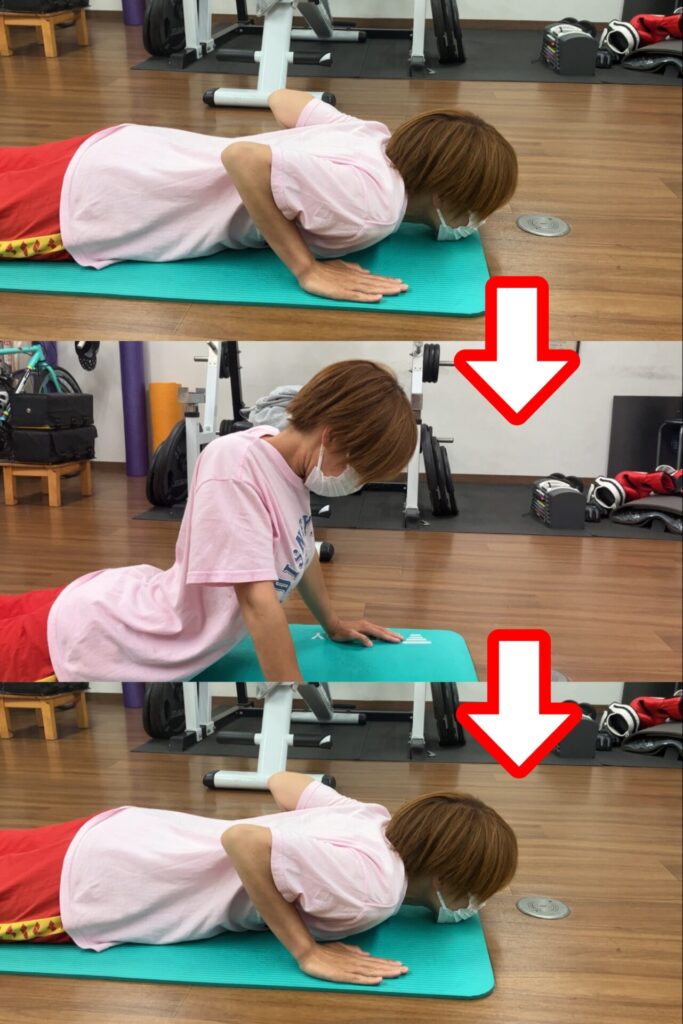

③ スワンストレッチ

床にうつ伏せになり、手を肩の高さに置きます。

息を吐きながら上半身を起こし、肩甲骨を寄せます。

10秒程度キープして、ゆっくりと下ろします。

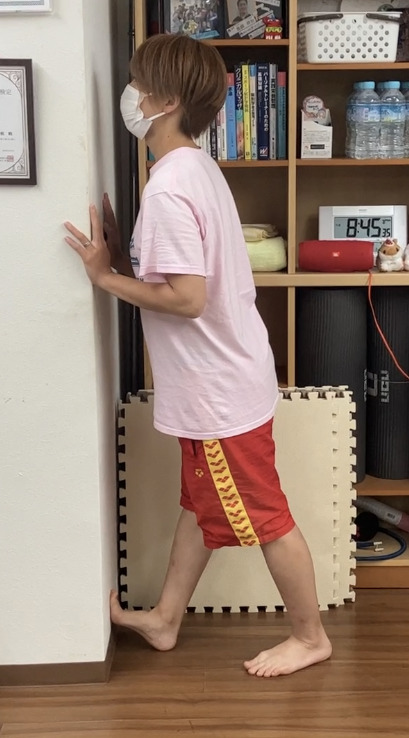

④ カーフストレッチ

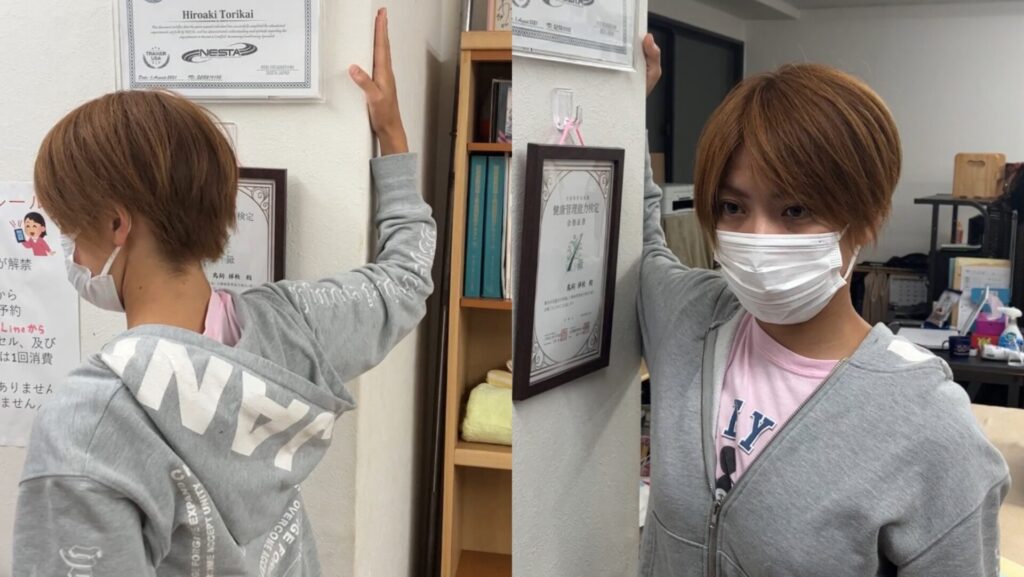

壁に手をつき、片足を前に出します。

もう一方の足を壁につけたまま、膝を伸ばします。

かかとを床につけるようにします。

10秒程度キープして、反対側も同様に行います。

これらのストレッチは、起床後に行うことで身体を目覚めさせ、気分をリフレッシュする効果があります。

10章.『ストレッチ』と『病気』

ストレッチは身体の柔軟性を高め、筋肉や関節を緩めることができます。健康的な人にとっては、ストレッチは健康維持や疲れの解消などに役立ちます。

しかし、病気や怪我を抱えている場合は、ストレッチを行う前に医師に相談することが重要です。

例えば、関節炎や腱鞘炎などの炎症を引き起こしている場合、ストレッチは症状を悪化させる可能性があります。

また、骨折や脱臼などの怪我をしている場合は、ストレッチを行う前に完全に治癒する必要があります。

また、心臓病や高血圧などの心臓血管系の疾患を抱えている場合は、激しい運動やストレッチは身体に負担をかけることになります。そのため、医師の指示に従って運動を行うことが重要です。

病気を抱えている場合でも、適度な運動は健康に良い影響を与えます。ただし、病気や怪我を抱えている場合は、医師の指示に従って運動を行うことが必要です。

11章.まとめ

いかがだったでしょうか?普段、ストレッチを習慣化できていないなという方はまずは週に1回から10分程度行ってみましょう。

ダイエットや美容にとってもメリットがありそうですし、スポーツにも役立つので強い味方だと思います。

是非、参考にして実施してみてください。

コメントを残す